Siapapun Menterinya, Apapun Kurikulumnya, yang Mengajar Tetaplah Guru

Oleh: Isnawan Aslam

Dalam tempo kurang dari dua dekade, Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian kurikulum. Mulai dari KBK, KTSP, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka. Masing-masing membawa jargon, semangat, dan janji perubahan. Tiap menteri membawa visi dan semangat baru, dengan istilah-istilah canggih: student-centered learning, profil pelajar Pancasila, literasi numerasi, AI-ready education, deep learning, dan seterusnya.

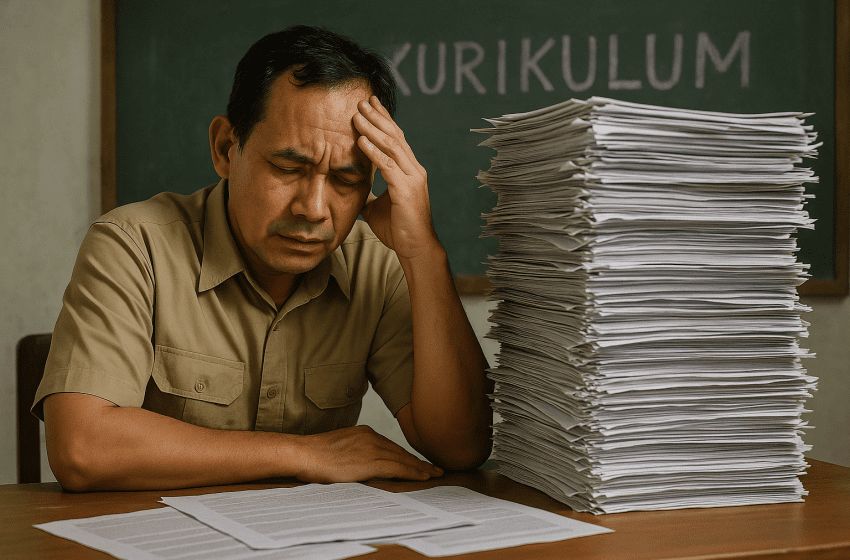

Namun, dari balik tumpukan modul dan arahan pelatihan daring, ada satu pihak yang selalu dituntut untuk siap dan sigap, siapa lagi kalau bukan: GURU.

Setiap kali kurikulum baru diperkenalkan, guru adalah ujung pertama yang disentuh perubahan, tapi justru paling akhir yang dilibatkan dalam proses penyusunan. Seolah-olah guru hanya perlu menjalankan apa yang tertulis dalam dokumen kurikulum, tanpa mempertimbangkan bahwa mengajar bukan sekadar menjalankan naskah, melainkan membangun hubungan, memahami konteks, dan beradaptasi dengan kondisi lapangan yang kompleks.

Tak heran bila kemudian muncul narasi yang berkembang secara kultural di kalangan pendidik:

“Siapapun menterinya, apapun kurikulumnya, yang mengajar tetaplah guru.”

Narasi ini bukan bentuk perlawanan dalam arti formal, melainkan refleksi dari kelelahan sekaligus keteguhan. Ia lahir dari pengalaman nyata di lapangan: ketika guru diminta menerapkan kurikulum berbasis digital di sekolah yang belum punya sinyal; ketika modul pembelajaran berdasar kompetensi global tak nyambung dengan realita lokal; ketika pelatihan guru dilakukan secara daring kepada guru yang masih gagap teknologi.

Pendidikan tidak bisa direvolusi hanya dari meja kebijakan. Ia membutuhkan pemahaman bahwa guru bukan pelaksana teknis, melainkan aktor utama dalam proses belajar mengajar. Guru tidak bisa digantikan begitu saja oleh sistem atau platform. Mereka bukan hanya menyampaikan materi, tapi menanamkan nilai, membentuk karakter, dan membimbing dengan empati.

Perubahan kurikulum seharusnya dilakukan dengan dasar dialog, bukan hanya instruksi satu arah. Guru harus dilibatkan sejak awal, bukan sekadar diberi pelatihan mendadak di tengah tahun ajaran. Jika reformasi pendidikan ingin berhasil, ia harus membangun rasa memiliki di hati para guru, bukan hanya rasa “terpaksa menyesuaikan.”

Sebagus apapun desain kurikulum, jika tidak diterjemahkan oleh guru dengan keyakinan dan pemahaman yang utuh, maka ia hanya akan menjadi dokumen yang baik di rak birokrasi, tapi kosong di ruang kelas.

Kurikulum boleh berganti. Nama program bisa berubah. Tapi selama relasi guru dan murid tetap menjadi pusat proses belajar, maka pendidikan masih memiliki harapan. Mari mulai dari mendengarkan suara guru. Karena yang mengajar tetaplah mereka—dengan hati, dengan akal, dan dengan seluruh dedikasi yang dimiliki.

*) Isnawan Aslam adalah Ketua Umum Media Satuguru Indonesia